|

Dossiers

Jardinature

Le monde des abeilles

Le rôle de l'abeille dans la biodiversité

par Léa

Abeilles et fleurs vont de pair. Leur relation bénéfique est largement responsable de la biodiversité que nous connaissons actuellement.

Les abeilles participent à prés de 80 % de la pollinisation des espèces végétales, donc contribuent, à la survie, à l’évolution, à la reproduction des plantes.

La découverte du rôle des abeilles, et plus particulièrement des insectes, dans la pollinisation des fleurs, est relativement récente. Et pourtant déjà, dans l’Antiquité, on savait, que pour récolter des fruits, il fallait transporter manuellement du pollen de fleurs mâles à des fleurs femelles, en autre dans le cas du palmier.

C’est à la fin du XVIIIème siècle, que Christian Sprengel, botaniste allemand, publia un ouvrage, dans lequel il décrit de ses observations établies sur plusieurs années : les insectes se posaient sur les fleurs, et les fruits / graines abondaient. D’où la théorie d’insectes transporteurs de pollen. Sprengel constata également l’importance des abeilles mellifères dans ce phénomène, ainsi que l’intervention du vent.

Il existe plusieurs agents de pollinisation :

- le vent, l’eau et la gravité

- les insectes, les animaux

La pollinisation par le vent : le vent est l’agent pollinisateur principal des conifères. Le souffle du vent balaie le pollen des conifères, qui vole, comme un nuage rempli de poussière jaune, qui scintille dans le soleil. Les plantes à fleurs, qui sont concernées par ce phénomène, s’appellent des plantes « anémophiles ». On les rencontre plus particulièrement dans les régions froides et tempérées.

Exemples : les graminées, les étamines pendantes, facilitent la dissémination du pollen par le vent. Mais aussi, aulne, bouleau, noisetier, charme, châtaignier, chêne, hêtre, saules, peuplier,………….

La pollinisation par l'eau : quelques rares espèces de plantes aquatiques dispersent leur pollen dans l’eau. Leur pollen est de forme très allongée, ce qui permet aux courants de le transporter d'une plante à l'autre.

La pollinisation par gravité : il s’agit d’une sorte

d’autopollinisation, le pollen tombe sur les anthères de la fleur femelle, située plus bas sur la plante ; exemple le caféier.

Les fleurs ont aussi recours aux animaux pour assurer leur pollinisation.

Colibris, passereaux, chauve souris, rongeurs (dans le cas de la magnifique fleur de la protéa).

La pollinisation par les insectes, est de loin la plus fréquente. Ces plantes sont des « entomophiles ».

(Crédit

photo : Gérard Lorriaux)

Abeilles, papillons, coléoptères, bourdons, mouches……….tous sont indispensable dans le cycle de la vie des plantes.

L’abeille, la reine de la pollinisation, la clef de voûte de la flore, notre plus grande alliée, une de nos plus belles fautes dans l’équilibre de la nature.

L’efficacité de la pollinisation par l'abeille, est sans conteste, nécessaire à la survie des espèces végétales, à la production de cultures légumières et fruitières.

Les orchidées illustrent bien ce problème de la survie de l’abeille. Elles sont pollinisées exclusivement par les abeilles. Plus d'abeilles, et une espèce végétale qui disparaît de la surface de la terre.

Les abeilles :

- ont permis la reproduction des espèces végétales, à travers le temps,

- permettent l’explosion de nouvelles variétés dans des environnements où le vent n’est pas un facteur pollinisateur actif

- augmentent considérablement les chances d’une pollinisation croisée (fécondation d’une plante par une autre)

- favorisent le croisement d’espèces végétales

- contribuent à la sauvegarde de la végétation naturelle, des plantes sauvages, des plantes rares

- sont à la base d’une production optimale de fruits et légumes

- sont utilisées comme alliées pollinisatrices dans l’arboriculture, les cultures maraîchères, cultures fourragères et florales.

- …………….

Exemples de l’importance de l’abeille

- dans un champs d’oignons cultivés pour les graines : la pollinisation des abeilles est responsable de 65 à 75 % de la production de semences ; autopollinisation de 12 à 20 % ; le vent de 5 à 10 %.

- Idem sur la culture de fraises : les abeilles sont responsables de 85 à 90 % de la production de fraises ; sans abeilles, le peu de fraises produites sont pas commercialisables, déformées, sans saveur.

- Beaucoup d’arbres fruitiers sont génétiquement identiques, et ont besoin d’une autre variété pollinisatrice. L’abeille est indispensable pour une pollinisation croisée.

- Les grandes cultures (colza, tournesols, sarrasin…) ont un grand pouvoir mellifère.

- Les cultures maraîchères sont redevables aux insectes et abeilles pollinisateurs. Surtout dans le cas de fleurs hermaphrodites et auto compatibles. Sans pollinisation, plus de potirons, plus de courgettes, plus de fraisiers, plus de

melon...

- Les cultures « portes-graines » comportent beaucoup de culture pour l’alimentation animale (luzerne, trèfle blanc, trèfle violet), l’alimentation humaine (plantes potagères), culture de plantes ornementales.

- Beaucoup de cultures sont utilisées pour produire des semences. Plus d’abeilles, plus de graines.

Et n’oublions pas le bourdon :

(Crédit

photo : Gérard Lorriaux)

Aussi essentiel que l’abeille. Et lui aussi, est victime de notre imprévoyance, de nos bidons d’insecticides déversés en tonne sur les hectares de cultures. Lui aussi, victime du remembrement avec l’arrachages des haies, où fleurissaient des arbustes mellifères.

(Crédit

photo : Gérard Lorriaux)

Au nom du remembrement

imposé par la loi, pour une agriculture intensive, pour faire face à une

autonomie alimentaire, pour nourrir une population croissante, pour soutenir le

commerce extérieur, etc.... :

- 530.000 Km de haies ont disparu entre 1970 et 1991

- 130.000 hectares de haies et de chemins enherbés ont été supprimés entre

1991 et 1995.

- 14.7 millions d’hectares remembrés entre 1945 et 1993

Avant les années 1970, les apiculteurs faisaient des récoltes successives tout

au long de la belle saison. La nouvelle génération d’apiculteurs cherche les

bosquets, pour implanter leurs ruchers.

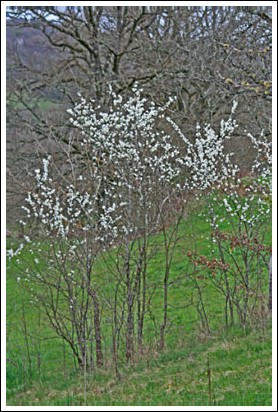

Haie sauvegardée de pruneliers sauvages

Le paysage s’est modifié du fait de la monoculture. Cette mutation a entraîné des bouleversements sur l’environnement. On s’en est aperçu tardivement ; on n’a pas voulu y remédier tant que « la maison ne brûlait pas ».

Prunelliers, ronces, aubépines, lierres, acacias, pommiers sauvages, poiriers sauvages, merisiers…………beaucoup ont disparu de nos campagnes.

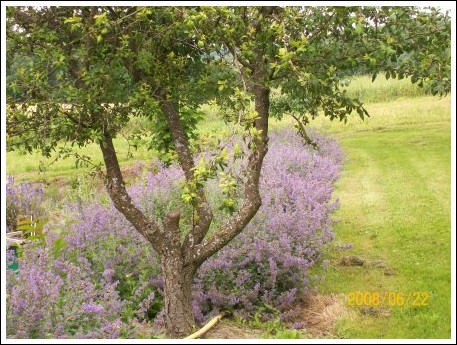

Merisiers en fleurs

L’implantation massive de champs de colza et de tournesols a été accueillie

comme une véritable manne financière. Ces deux plantes, hautement

nectarifères et mellifères, ont, augmenté les rendements de miel dans les

ruches, augmenté le nombre de ruches, favorisé l’accroissement du nombre

d’apiculteurs professionnels. Epoque glorieuse jusqu’au commencement de la

fin, avec le début de l’hécatombe des abeilles, dû aux traitements

phytosanitaires.

L'augmentation massive de ruches, la concentration de ruches sur une même zone,

la transhumance, tout cela a fragilisé les colonies.

Le Gaucho, le tristement célèbre insecticide, au nom de la rentabilité de la

culture, va entraîner la perte d’un nombre inquiétant de ruches, dans tout

le sud ouest de la France. Les apiculteurs, et autres structures syndicales,

regroupés en un seul mouvement de coordination, va faire pression sur le

ministère de l’Agriculture et obtenir la loi « Barnier ». Celle-ci va

attribuer le principe de précaution en matière de protection à

l’environnement, et fait interdire le Gaucho. Même une requête déposée

auprès du Conseil d’Etat, par le fabricant, est débouté en 1999.

Mais le gaucho n’est pas le seul en cause dans la disparition des abeilles.

Les traitements insecticides sont les plus mortels pour les abeilles. On les

retrouve ailleurs que pour les cultures, dans les traitements vétérinaires et

environnementaux (campagne de démoustication) ; les moustiques meurent ainsi

que les abeilles, les coccinelles, les bourdons….

Des nouveaux insecticides sont apparus sur le marché à partir de 1990 : des

neurotoxiques.

Des essais scientifiques, faits par le CNRS et l’Inra, ont démontré que ces

nouvelles molécules (imidaclopride et fipronil) causent aux abeilles, des

troubles du comportement (troubles de la reconnaissance des congénères, du

butinage, de l’orientation…) entraînant des baisses de population et de

production de miel.

Les nouvelles méthodes du travail de l’agriculture entraînent un déclin de

la diversité des végétaux :

- emploi de désherbant sélectif : plus de coquelicots, bleuets, mélilots,

ravenelles…..dans les champs

- ensilage : l’herbe des prairies est coupée avant les floraisons

- la diversité de variétés d’arbres fruitiers en arboriculture décroît

pour favoriser des variétés très productrices.

Coquelicots

(Crédit photo : Zabette)

L’urbanisation a

contribué également à restreindre les champs d’action des butineurs. Les

agglomérations ont poussé comme des champignons, avec l’explosion démographique.

La société de consommation demande de plus en plus de légumes et fruits stéréotypés,

calibrés ; alors pschitt…..pschitt, sur les fruitiers et les cultures maraîchères

; tant pis pour les abeilles ; à cet l’instant, l’alarme n’avait pas

encore retenti.

L’accès des produits phytosanitaires pour le particulier (pesticides,

insecticides, désherbant total ou sélectif), provoque aussi le déclin de

l’abeille. Désherbants oignons, betteraves, carottes, fraisiers………..,

insecticides pour chenilles…… dernier round, pour les abeilles,

coccinelles………….heureusement certains de ces produits sont interdits à

la vente maintenant. Evitons de trop les employer. Recherchons les produits

alternatifs. Adeptes de la facilité dans nos jardins, nous avons oublié les

principes de base des anciens. Rien ne vaut qu’un bon désherbage manuel, un

bon purin bio, et tant pis, si le potager n’est complètement « clean ».

Les herbes folles, elles adorent, nos petites amies.

Effet inattendu : la diminution des

exploitations agricoles, favorisent le retour des terres agricoles, en forêt ou

en friches. Zones particulièrement protégées des traitements phytosanitaires,

elles deviennent le refuge de ruchers.

Bruyères

sauvages

Une nouvelle politique

appuyée par les techniciens des Chambres d’Agriculture : le retour des haies

dans nos campagnes. Chaque année depuis 1990, des kilomètres de haies sont

replantés, et constituent des nouveaux bosquets, taillis mellifères.

Le tourisme vert, le tourisme rural, une chance pour les apiculteurs. Les

citadins deviennent amoureux de nos campagnes, de leurs campagnes ; ils découvrent

les bienfaits d’une agriculture, redevenue ou en cours de redevenir raisonnée

ou bio. Ils sont sensibles à un environnement de qualité. Les apiculteurs en

profitent pour ouvrir les portes de leur commerce et montrer leurs ruchers. Démonstration,

observation, dégustation de miel.

L’abeille a retrouvé ses défenseurs, nous –mêmes.

Les temps changent, le monde change, nos habitudes aussi. Les prises de

conscience sont là.

Mais sournoisement, un drame attend ; les abeilles sont en sursis.

|

Le

syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles |

Ce phénomène à l'ampleur épidémique et

alarmant est inexpliqué à ce jour.

Qu’est-ce que c’est :

Lorsqu'une ruche est atteinte par le syndrome de l'effondrement, les abeilles la

quittent pour ne plus y revenir.

Les tentatives d'explications

Elles sont parties tout d’un coup. Ce phénomène ne se passe pas en hiver,

puisque la colonie est à l’abri de la ruche et en activité réduite. Mais dés

le début du printemps, et, jusqu’à l’automne pour nos régions tempérées,

cela peut intervenir à n’importe quel moment.

La reine se retrouve seule avec quelques abeilles dans la ruche. Celles-ci

meurent de faim, du fait, qu’il n’y a plus de butineuses et suffisamment

d’abeilles pour entretenir la ruche.

Les chercheurs ont aussi constaté, que les abeilles mortes à proximité de ces

ruches abandonnées, sont affectées par différents pathogènes comme des

virus, champignons, bactéries et mites.

Il y a aussi des ruches abandonnées, où il n’y a aucun cadavre d’abeilles

à coté.

Les études en cours ne permettent à ce jour, que de supposer une synergie

entre plusieurs causes. Les administrations, notamment les services vétérinaires,

semblent désemparées face à cette maladie émergente, car ils ne savent pas

exactement dans quelle direction chercher.

Ce syndrome est jugé très préoccupant par les apiculteurs, mais aussi par de

nombreux écologistes, économistes et experts, en raison de l'importance économique

et écologique de l'abeille en tant que pollinisatrice. Les chercheurs sont

alarmés car les abeilles sont considérées comme des « sentinelles » de l’état

de l’environnement.

Des disparitions d'abeilles ont été localement décrites dès 1896. Mais un phénomène

plus important et généralisé semble toucher les abeilles domestiquées depuis

la fin des années 1990. L'alerte a été donnée dès les années 2000 au moins

en Europe, puis par les apiculteurs vers 2006 aux États-Unis, avec une

aggravation du phénomène encore en 2007.

Les effondrements de colonies semblent se développer dans beaucoup de régions

du monde, mais contrairement au secteur des élevages de mammifères (vaches,

porcs, moutons, et poissons), les abeilles ne font pas l'objet d'un suivi

coordonné des instances mondiales (Onu- Fao - Europe). Aucun état des lieux

n’est véritablement recensé.

En 2007, un pic alarmant de disparition d'abeilles est jugé catastrophique par

les spécialistes, menaçant la pollinisation aux Etats-Unis. Les pommiers, mais

aussi les amandiers, les avocatiers, les cerisiers, les oignons, les concombres,

le coton, l'arachide, le melon, etc. dépendent à 90 %, voire à 100 % des

abeilles pour leur pollinisation. En juin 2008, le phénomène semble toucher

des ruches françaises.

Exemples

En 2007, le taux de ruches abandonnées ou presque désertées atteignait 70 %

voire 80 % dans les régions et pays les plus touchés. Un quart du cheptel des

ruchers des États-Unis aurait disparu rien que durant l'hiver 2006-2007 .

En Europe, de nombreux pays ont annoncé des pertes importantes (France,

Belgique, Italie, Allemagne, Suisse (de 2003 à 2007), Espagne, Grèce, Pologne,

Pays-Bas), dès l'an 2000. Dans les ruchers les plus touchés, jusqu'à 90 % des

abeilles sont supposées mortes, car non rentrées à la ruche.

Les hypothèses pour

trouver la cause

1. Des virus, des bactéries, pourraient être en cause

2. Le frelon, originaire de Chine, s'attaque aux butineuses des espèces

d'abeilles domestiques. Il s'agit d'un facteur aggravant, non d'une cause première.

3. Des pesticides sont suspectés, dont les insecticides (Gaucho, Régent ,

produits de démoustication.. .), désherbant ou fongicide, ayant un effet imprévu

sur la capacité de l'abeille adulte à s'orienter.

4. Les parasites dont les varroas, fréquent chez l'abeille domestique, véhiculé

sur tous les continents par des transferts d'abeilles reproductrices ou de

ruches C’est une cause possible car cela affaiblit les abeilles et facilite

donc, la propagation des infections virales.

5. Une contamination de la cire par des produits toxiques, qui accumulés par

les abeilles, empoisonne les colonies.

6. Pollution de l’air

7. Pollution de l’eau : absorption d’eau polluée, qui affaiblirait les

abeilles.

8. Le pollen OGM pourrait affecter l'immunité de l'abeille, facilitant les

maladies virales.

9. Une infection fongique par un champignon microscopique parasite, idem il se développerait

grâce à l’affaiblissement de la colonie.

10. les pratiques apicoles mises en causes : promiscuité des abeilles,

contamination d’une ruche à une ruche, échange des souches de reproducteurs

contaminés, pesticides vétérinaires utilisés pour protéger les abeilles, le

stress de la transhumance, malnutrition des abeilles (trop de ruchers dans une

zone mellifère et apport de nourriture industrielle).

11. les ondes électro – magnétiques, qui désorienteraient les abeilles

Bref : on ne sait pas.

L'ignorance tue les abeilles.

|

Que peut-on faire, pour protéger, dans nos jardins, nos prairies, nos villes, nos campagnes, les insectes butineurs

? |

Pour

préserver les abeilles, il faut leur assurer un équilibre alimentaire,

et un environnement sain.

Pour que l’abeille soit en bonne santé, il lui faut des protéines. La seule

source de protéines que l’abeille utilise, c’est le pollen.

On a vu dans le chapitre précédent, que la surmortalité des abeilles était,

quasiment dû, à des facteurs multiples :

environnement pollué, maladies, virus, malnutrition……

Que peut-on faire autour de nous ?

- tout simplement parler, communiquer, expliquer, pourquoi il est important de

protéger les abeilles.

Que peut-on faire dans nos jardins ?

- des tas de choses, quand on sait que les jardins représentent à peu prés un

million d’hectares.

- Changer nos méthodes de cultures jardinières et potagères

- Accueillir les abeilles dans son jardin, ainsi que les autres butineurs.

- Planter des arbres, des fleurs, pour leur assurer une alimentation saine et équilibrée.

Pommier d'ornement

(Crédit photo : Marmotton)

- Privilégier des bandes enherbées, association d’herbe, fleurs mellifères, cela favorise les petits auxiliaires et les abeilles.

(Crédit

photo :Zabette)

- Leur prévoir un point

d’eau pour s’abreuver

(Crédit

photo :Momjojo)

Changer nos méthodes

- bannir le plus possible les produits chimiques de nos jardins : insecticides,

même les systématiques qui pénètrent dans la plante ;

- respecter les floraisons, surtout ne pas asperger de produits pendant ces périodes

;

- moins utiliser les désherbants totaux, (les autres aussi ne sont pas très

recommandés).

Revenir à des méthodes plus saines

- utiliser des purins biologiques, utilisations des trucs des anciens, observer

la nature, la comprendre, pour agir en la protégeant.

Accueillir les abeilles

- soit en acceptant de placer une ruche dans son grand jardin (attention à la

quantité de pollen, il faut en moyenne un hectare de possibilité de récolte

en pollen et nectar pour deux ou 3 ruches maximum).

- soit en faisant des abris, aux abeilles sauvages, aux bourdons, ou les laisser

squatter un morceau de bois.

(Crédit

photo :Gérard Lorriaux)

- Soit en leur procurant

tout simplement, de quoi se restaurer dans votre jardin, même si la ruche est

plus loin.

(Crédit

photo :Méloé)

Les

plantations

- favoriser les arbres, arbustes, fleurs, à pollen, à nectar, avec des

floraisons échelonnées dans le temps.

(Crédit

photo : Léa)

- Favoriser les haies

variées, composées de différents arbustes à fleurs

(Crédit

photo :Gérard Lorriaux)

- Si vos arbustes et vos

arbres sont déjà plantés, on peut songer à faire des parterres de fleurs

pour les abeilles.

(Crédit

photo : Zabette)

- Laisser un coin du

jardin dans un semi – abandon ; les fleurs sauvages, amies des abeilles et des

autres auxiliaires, leur offriront un vrai paradis terrestre.

(Crédit

photo : Méloé)

- On peut faire des mini

jachères fleuries ou apicoles dans un coin de son jardin.

(Crédit

photo : Léa)

- Transformer une partie

de son gazon, en gazon fleuri ou prairie fleurie

(Crédit

photo : Léa)

Que

peuvent faire les décideurs ?

- Les Chambres d’agricultures font replanter des haies, avec arbustes à

pollen.

- Les agriculteurs soutenus, par les Conseils Généraux, sèment des jachères

fleuries et apicoles, dans les friches, ou les terrains agricoles, non occupés.

Deux beaux exemples en Champagne Ardennes et en Charente Poitou. La moitié, des

départements français, développe ce type de culture.

- Les urbanistes privilégient les jardins, les arbres d’ornement à floraison

au milieu des grands ensembles.

- Les apiculteurs essayent de mieux gérer leur « cheptel » en leur assurant

une meilleure gestion des zones de récoltes de pollen. En évitant les

concentrations de ruches.

- Les politiques, au nom du principe de précaution, interdisent les

insecticides dangereux, et participent à la mise en place un système de

veille.

- Limitation des cultures Ogm, problème non encore résolu………..

Que peuvent encore faire, tous et chacun ?

- préserver l’eau de nos rivières, de nos étangs, de nos mares.

(Crédit

photo : Yves)

- Conserver des bandes

enherbées le long des cours d’eau, pour favoriser la petite faune, les

insectes, les auxiliaires, les butineurs.

Etc……….Etc………..Etc……….

Exemples de fleurs mellifères pour terrain sec ou drainé : abélia, fenouil,

lavande, origan, grand sedum, thym, vipérine...

(Crédit

photo : Léa)

Exemples de fleurs

mellifères pour terrain frais et riche : agastache, bourrache, eupatoire,

menthe buddléia, nepeta, reine des prés...

Népéta chez Zabette

Enfin de compte en préservant l’abeille, nous préservons la nature.

Merci de les protéger.

Vous

souhaitez apporter votre contribution et améliorer ce dossier ?

Contactez-nous

!

>>

Retour à la page principale des dossiers

|