|

Dossiers

Jardinature

Le monde des abeilles

L'abeille et sa colonie

par Léa

Les abeilles vivent dans une colonie structurée.

Le nid :

Comme nous l’avons vu dans l’autre dossier, le nid des abeilles est le centre vital de la ruche. Il est formé de rayons construits parallèlement, et constitué par des cellules hexagonales bâties avec la cire, que produisent les abeilles ouvrières.

Ces cellules ou alvéoles, abriteront les oeufs, larves et nymphes ; on parlera alors de couvain, situé au centre du nid, développé sur les cadres.

La température de la ruche est régulée par les abeilles, que ce soit pour l’hiver en calfeutrant tous les petits trous, fissures du bois, avec la propolis : gomme récoltée par les abeilles butineuses sur les bourgeons des arbres, ou que

ce soit en été, en ventilant.

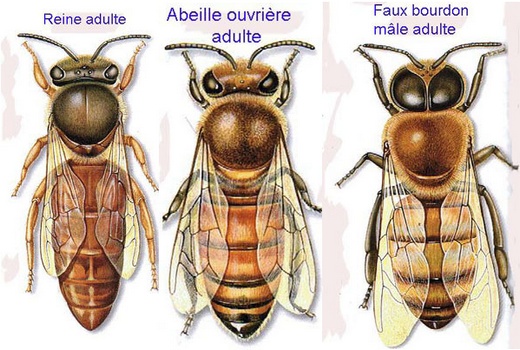

Les sortes d’abeilles :

La colonie d’abeilles se compose de trois grands groupes différents :

- Une reine

- Plusieurs milliers d’abeilles

- Quelques milliers de mâles ou faux bourdons

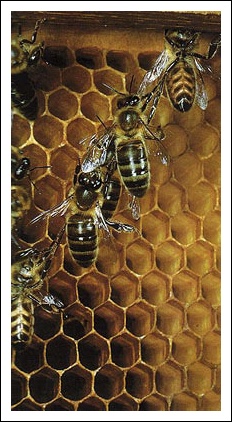

Reine au milieu de ses abeilles

Chaque groupe a une morphologie particulière et des rôles précis.

- le reine : pond les œufs et assure la descendance de la colonie

- les abeilles ouvrières assument toutes les tâches nécessaires à la survie de l’essaim

- les mâles ont pour tâche connue de féconder la reine.

La reproduction des abeilles est assez compliquée. Il existe un mécanisme afin de limiter la consanguinité. Entre les œufs fécondés qui sont diploïdes, ceux qui sont haploïdes etc

etc...

La reine fécondée ne pond que des œufs femelles « les abeilles », les ouvrières pondent des œufs non fécondés « mâles », mais il arrive aussi que la reine ponde des oeufs non fécondés ; la ruche va se dire, tiens il va falloir changer de reine....... Quand les

œufs ou les larves ne correspondent pas à ce que la colonie a besoin, les ouvrières les détruisent.

La différence entre une reine et une abeille ouvrière, est simplement due à la nourriture

reçue à partir du troisième jour. Une future reine sera nourrie exclusivement à la gelée royale.

|

Le

cycle biologique de la colonie |

Le cycle biologique représente les grandes étapes annuelles, qui détermine le développement de l’essaim, (la récolte de pollen, la ponte de la reine). Ce cycle est entièrement dépendant des saisons, de l’environnement, de la quantité et qualité des fleurs mellifères. D'où l'importance de l'abandon des produits nocifs pour les abeilles.

En fonction de la saison, on distingue deux sortes d’abeilles

:

- les abeilles d’hiver.

Elles naissent à l’automne ou au début de l’hiver ; elles peuvent vivre jusqu’à six mois, selon la durée de l’hiver. Elles assurent la survie du couvain, de la reine, en maintenant la température dans la ruche. En fin d’hiver, la colonie possède une reine, et une quantité limitée d’abeilles ouvrières. La ponte de la reine reprend au printemps, et les abeilles d’hiver meurent et sont remplacées progressivement par les jeunes abeilles dites d’été.

- les abeilles d’été :

Elles naissent au printemps et au cours de l’été. Leur vie est très courte : entre 3 semaines et 40 jours. Elles sont hyper actives,

assurent le développement de la ruche et le stockage des réserves de miel pour l’hiver.

Diptère de la famille des syrphes ( Photo Gérard Lorriaux)

Entre le printemps et le mois de juin, c’est la période d’activité la plus intense. Les conditions climatiques et l’approvisionnement en pollen seront extrêmement importants pour la survie du groupe. La reine peut pondre jusqu’à 2000 oeufs par jour. C’est à cette période, à partir de mai, que se passe l’essaimage.

En juillet, la ponte de la reine commence à régresser, le fait de la baisse de la durée du jour est une coïncidence à prendre en compte, ainsi que la baisse du nombre de fleurs mellifères.

En août, la ponte de la reine chute considérablement, à cause de la chaleur et du manque de fleurs.

Septembre, les températures plus clémentes, et les fleurs d’automne, favorisent une nouvelle ponte plus modeste, mais qui donnera les abeilles d’hiver.

Abeille en septembre

L’altitude et la latitude jouent un rôle important sur les cycles biologiques des abeilles.

Exemples :

- une colonie située prés du pôle, aura une activité plus longue les journées d’été, et aucune en hiver

- une colonie située prés de l’équateur, verra son activité durer tout au long de l’année mais des journées plus courtes.

Le cycle de développement des abeilles se calque aussi en fonction des floraisons de leur environnement

Exemple : les abeilles landaises ont un fort développement de leur colonie pendant la floraison des bruyères.

Toutes les abeilles ouvrières sont distinctes et possèdes différents types de glandes pour des actions bien précises :

- glandes hypo pharyngiennes pour sécréter les substances destinées à nourrir les

larves

- glandes labiales ou mandibulaires pour sécréter la phéromone d’alarme en cas de danger pour recruter des ouvrières

soldats

- glandes de Nasanov pour sécréter une autre phéromone utilisée lors de l’essaimage, pour appeler les abeilles concernées

et maintenir la cohésion lors du vol

- glandes cirières pour fabriquer la cire.

Durant sa vie courte, l’ouvrière va changer de comportement au fil des jours, et assumer tâche après tâche, toutes celles nécessaires à la survie de l’essaim :

- nettoyage des cellules

- alimentation du couvain

- operculation des cellules du couvain

- soins à la reine

- soins aux ouvrières

- alimentation des adultes

- ventilation

- construction et entretien des rayons

- réception du nectar

- amassage du pollen

- stockage du nectar

- gardiennage

- butinage

Les jeunes abeilles dans les premiers jours de leur vie s’occupent de l’intérieur de la ruche.

En vieillissant, elles assument les tâches à l’extérieur de la ruche

(phénomène que l’on retrouve dans beaucoup de schéma de groupes d’insectes sociaux).

Très grande faculté d’adaptation de l'abeille ouvrière : en fonction des besoins de la colonie, une abeille butineuse peut redevenir, pour un jour ou plus une abeille nourrice, et inversement.

L’abeille nettoyeuse

Ce sont les très jeunes abeilles, qui sont chargées du nettoyage des cellules, afin d’accueillir la ponte de la reine. Des ouvrières plus âgées, s’occupent d’évacuer les débris et les cadavres d’abeilles mortes.

L’abeille nourrice ici une abeille nourrit une larve de reine (cellule royale)

Les abeilles ouvrières nourrices assument les différents soins pour le développement du couvain. Elles produisent la nourriture pour les larves en fonction de leur catégorie : ouvrières, mâles, reines. La jeune abeille se nourrit énormément de pollen ; ensuite ses glandes hypo pharyngiennes pourront sécréter la nourriture adéquate.

L’abeille architecte et maçonne

Travail

de groupe pour le gros-œuvre : les abeilles ouvrières se regroupent afin de

fabriquer les rayons. Dans ce groupe, le travail est coordonné. Elles forment

une sorte de chaîne et construisent les cellules du haut vers le bas. Ensuite

les autres tâches, comme colmater les cellules, les fermer, sont des tâches

individuelles.

L’abeille manutentionnaire

Ce sont des abeilles ouvrières qui récupèrent, soit le pollen, soit le nectar des abeilles butineuses, afin que celles-ci repartent en campagne.

Dans le cas de l’abeille, ayant ingurgité du nectar dans son jabot et arrivant dans la ruche, elle recherche une abeille « receveuse ».

Celles-ci échangent des « contacts » avec leurs mandibules et leurs antennes. L’abeille receveuse agréée, peut avec sa langue, aspirer le nectar du jabot de l’autre : cela s’appelle « trophallaxie ».

Deux abeilles en cours de transfert "prophallaxie" :

Dans la zone du couvain, l’abeille receveuse va ingurgiter puis régurgiter et à nouveau ingurgiter le nectar, afin de le déshydrater pour obtenir du miel. La nouvelle substance doit avoir une concentration d’eau inférieure à 18 %. Tant que le miel n’a pas atteint cette proportion, l’abeille receveuse, ingurgitera, régurgitera etc etc...

Dans le cas de l’abeille ayant du pollen à ses pattes, arrivée dans sa ruche, elle va déposer ce pollen dans des cellules bien déterminées. Les ouvrières - manutentionnaires vont malaxer ce pollen avec de la salive et du miel, ingurgiter,

régurgiter... Elles tasseront le pollen malaxé au fond des cellules ; quand celles-ci seront pleines, elles seront fermées afin d’assurer une bonne conservation.

L’abeille ventileuse

La ventilation de la ruche est assumée par des abeilles ouvrières de tout âge. La ventilation est nécessaire afin de réguler la température dans la ruche. Elles se positionnent à l’entrée de la ruche, battent des ailes, afin de créer un courant d’air.

la ventilleuse

Il ne faut pas confondre avec le chauffage du couvain, où dans ce cas, les abeilles dégagent de la chaleur, en faisant vibrer les muscles de leur cage thoracique.

Lors de l’essaimage, les abeilles ventilent l’entrée de la nouvelle ruche, pour attirer des abeilles à proximité.

La pourvoyeuse d’eau

L’abeille ouvrière peut être également désignée pour ramener de l’eau. En période chaude ou, lorsque la colonie est importante, les pourvoyeuses d’eau vont aspirer de l’eau, au point d’eau le plus proche, afin de refroidir la température du nid.

D'où l'importance d'un point d'eau prés des ruches

Il existe une véritable coordination entre les ventileuses et les pourvoyeuses d’eau. Et toujours le même scénario, aspirer, ingurgiter, régurgiter...

L’abeille

gardienne

Ces abeilles assurent un rôle très important dans la survie de la ruche.

Elles vérifient, que les abeilles entrant dans la ruche, appartiennent bien à

leur colonie. Ceci, afin d’éviter les pillages de miel, en période de

disette. En cas de danger plus grave, elles appellent à la rescousse les

abeilles ouvrières soldats.

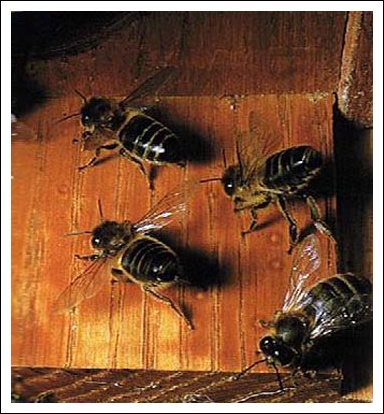

Les abeilles gardiennes se tiennent à l’entrée et sur la planche d’envol,

afin de « sentir » les abeilles entrant dans la ruche. Chacune possède une

odeur définie correspondant à la ruche.

Elles surveillent par la même occasion les alentours proches, afin de prévenir

une présence ennemie.

En cas de danger immédiat, les abeilles se rangent à l’entrée et dégagent

des phéromones, afin d’appeler en renfort les abeilles ouvrières soldats.

Elles se cambrent sur leurs quatre pattes, mandibules en avant, antennes en

l’air.

Les soldats vont venir former des rangs serrés derrière les abeilles

gardiennes. Il s’agit tout d’abord d’impressionner le plus possible.

Si cela ne suffit, une première vague d’abeilles, tout aiguillon dehors, va

tourbillonner autour de l’intrus avec piqûre, si nécessaire.

Gardiennes en position de défense

Gardienne "reniflant" pour reconnaissance une abeille

entrante

Ce sont des abeilles ouvrières, les plus âgées, qui assument cette tâche indispensable à la colonie.

Avant de devenir une butineuse, l’abeille effectue des vols d’orientation, afin de repérer l’environnement proche de la ruche. Cette mémorisation est nécessaire à l’abeille, pour qu’elle retrouve le plus facilement possible sa ruche.

Par ailleurs, elle retiendra également des détails environnementaux : repères topographiques, couleurs, odeur des fleurs visitées, orientation, afin de revenir butiner à cet endroit, plusieurs fois dans la journée.

En fonction de l’état et du nombre d’abeilles dans la colonie, on peut découvrir de très jeunes abeilles, ayant fonction de butineuses ; mais généralement, ce sont des abeilles âgées de trois semaines à peu

près ; au bout de 4 à 6 jours de butinage, l’abeille meurt. Enfin de compte, c’est la distance de butinage qui vieillit l’abeille. Ailes déchirées, métabolisation perturbée de son organisme.

En moyenne, une abeille butineuse effectue une dizaine de voyages par jour, mais peut en faire plus d’une centaine, en fonction de la proximité des fleurs mellifères.

En de très

bonnes conditions atmosphériques et d’une présence importante de variétés

florales mellifères, la colonie peut récolter jusqu’à 5 kg de pollen par

jour.

Le nectar : substance produite par les nectaires des fleurs, glandes placées au fond de la corolle de la fleur. C’est pourquoi, seules les espèces d’abeilles à langue longue, peuvent aspirer et ingurgiter le nectar dans leur jabot. Arrivées à la ruche, elles transfèreront leur butin aux abeilles manutentionnaires. Actuellement, certains apiculteurs privilégient ce type d'abeilles

Le miellat : substance, fabriquée par les insectes (ex les pucerons), déposée sur les végétaux parasités, puis récupérée par l’abeille butineuse , de la même façon que le miellat.

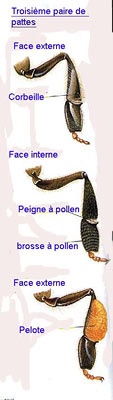

Le pollen : la dernière paire de pattes de l’abeille ouvrière butineuse est adaptée à la récolte du pollen. Lorsqu’une abeille butineuse se trouve sur une fleur, elle gratte avec ses pattes avant, le pollen s’accumule sur le corps, la tête, et après toute une manipulation du pollen avec du miel régurgité, elle forme une « pelote » déposée sur la corbeille (cavité sur le tibia) de la troisième paire de pattes. A ce moment, l’abeille butineuse est prête au retour vers la ruche.

Abeille : vol de retour

La troisième paire de patte

Les butineuses peuvent être spécialisées dans la recherche du nectar, ou du pollen. Elles peuvent faire aussi les deux. La quantité d’abeilles butineuses est déterminée par le couvain. Plus celui-ci est important, plus il faudra du pollen.

|

L'abeille

ouvrière d'hiver |

Comme nous l’avons vu plus haut, il y a des abeilles d’été, qui ont un cycle de vie très court, quelques semaines, et l’abeille ouvrière d’hiver, qui vit pendant les longs mois d’hiver.

Leur physiologie est légèrement différente des abeilles, dites d’été. Elles ont un corps plus gras, avec des réserves de lipides, pour faire face au froid.

Elles naissent après l’été, jusqu’au mois de novembre, au grand maximum. Elles assurent la survie de la colonie pendant l’hiver.

Les abeilles d’hiver doivent être saines et vigoureuses pour survivre plusieurs mois. L’arrivée du froid et le manque de fleurs, ralentisse le butinage, le supprime. Le couvain baisse en quantité, voir diminue complètement. A la sortie de l’hiver, ce sont les vieilles abeilles d’hiver, qui vont assumer le butinage ou deviendront nourrice pour les premières générations d’abeille de printemps, pour relancer l’activité de la ruche. Ensuite elles mourront.

Pendant les longs mois d’hiver, les abeilles se tiennent la plus part du temps serrées les unes aux autres, en grappe, pour maintenir une température positive dans la ruche. Si celle-ci a une bonne réserve de miel, les abeilles pourront s’alimenter pendant tout l’hiver. Toutefois, il est préférable, que de temps en temps, le temps soit plus clément, afin que les abeilles puissent vider leurs excréments à l’extérieur. Leur physiologie particulière leur permet, de garder dans leur abdomen ces excréments dans l’attente d’une température « douce » pour qu’elles puissent sortir en vitesse de la ruche et rentrer de suite.

Les apiculteurs professionnels prélèvent généralement le miel de la hausse en été, et sont donc obligés d’apporter une nourriture complémentaire à la colonie pour passer l’hiver.

Les apiculteurs amateurs, soit font de même, soit laissent la miellée d‘été, qui servira de réserve à la colonie. Au besoin, au tout début du printemps, un petit coup de pouce alimentaire leur sera apporté.

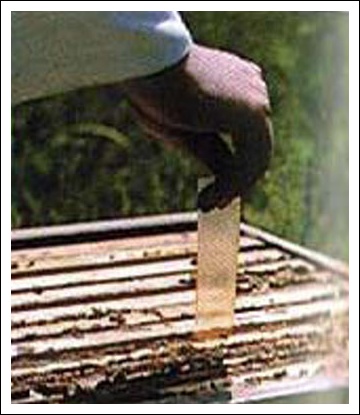

Nourrissage de mes abeilles, fin février 2009

Car le printemps est en effet, une période cruciale pour la survie de la ruche. Les abeilles d’hiver reprenant le chemin du butinage ont besoin de miel pour se nourrir, le couvain redémarrant, en a besoin aussi. Si le printemps s’est réchauffé de bonne heure, puis devient froid et plusieurs, les abeilles peuvent être en danger par manque de nourriture.

Quelques instants après, on ne voyait plus l'assiette, recouverte d'abeilles.

Il arrive parfois, qu’une colonie ait passé l’hiver sans encombre, et au printemps, elle meurt de faim.

La grappe d’abeilles est formée par toutes les abeilles de la colonie. De plus en plus serrée par grand froid. Pour dégager de la chaleur, les abeilles adoptent deux stratégies :

- Elles se regroupent en grappe, serrées les une contre les autres, de façon à limiter les courants d’air et conserver au milieu un maximum de chaleur. Périodiquement les abeilles de l’extérieur de la grappe, entrent au centre de la grappe pour se réchauffer, et d’autres prennent leur place.

- Elles contractent leurs muscles thoraciques pour dégager de la chaleur. La consommation de miel pendant l’hiver leur permet justement d’avoir suffisamment de force pour cela.

La reine

a deux fonctions principales :

pondre, toujours pondre, encore pondre, et de réguler les activités de la

ruche, par ses phéromones. Sa morphologie, plus grande et adaptée à la

reproduction, la distincte aisément des abeilles ouvrières et des faux

bourdons (en taille réelle, la reine est 1/3 plus grande que l'ouvrière).

La reine est unique dans une ruche.

La vie de la ruche dépend exclusivement d’elle. Seule la reine pondra des œufs fécondés, qui donneront les abeilles ouvrières, nécessaires pour toutes les tâches de la survie de la ruche. Les œufs, non fécondés, donneront les faux bourdons.

Dans une ruche établie, la reine peut vivre jusqu’à 5 ans.

Au printemps, dés les premières fleurs couvertes de pollen, la reine se remet à pondre. La ponte s’effectue au centre du nid, et du centre du rayon, vers l’extérieur. La reine inspecte d’abord, la cellule, préparée par les abeilles ouvrières ; ensuite elle pose son abdomen dans le fond de la cellule et dépose un œuf. Celui-ci sera fécondé ou non, en fonction de la taille de la cellule. La fécondation de l’oeuf se fait donc à la demande, une quantité infime de

sperme provenant de sa poche spermathèque, est déposée ou non avec l’oeuf. La reine reconnaît avec pattes la taille des cellules;

les plus grandes sont pour les futurs mâles, les petites pour les abeilles ouvrières.

Le volume de la ponte dépend des saisons, des récoltes de nectar et de pollen. Une reine peut pondre au maximum 1500 à 2000 oeufs par jour. Et jusqu’à 200.000 par an.

Si les abeilles de la ruche deviennent trop nombreuses, la colonie doit se diviser : essaimer.

La reine en titre, est moins nourrie par les ouvrières :

- afin de réduire sa ponte,

- pour que son abdomen diminue de volume,

- afin faciliter son vol vers une autre ruche.

Pendant ce temps, les ouvrières élèvent des larves avec de la gelée royale, pour obtenir une nouvelle reine, qui elle, restera dans cette ruche.

Lorsque la première jeune reine naît, son premier travail, est d’éliminer les autres futures reines au sein même de leurs cellules. Si deux jeunes reines naissent en même temps, bagarre à mort. Elle ne perd pas son royal aiguillon, donc ne meurt pas.

Dans les trois premières semaines de sa vie, la nouvelle reine doit effectuer son vol nuptial, afin d’assurer la vie à la nouvelle colonie. Quand la jeune reine aura

repéré l’environnement proche de sa ruche, elle est mordillée par les ouvrières, qui la pousse dehors.

Elle s’envole vers le lieu de rassemblement des mâles. Ceux-ci peuvent faire jusqu’à 17 km, pour se joindre au rassemblement, appelé en apiculture : la congrégation des mâles. La reine peut faire jusqu’à 3 km pour les rejoindre. Les conditions météo sont importantes : + 20 ° au minimum, pas ou peu de vent, ciel bleu et grande luminosité.

La reine traversera à plusieurs reprises le nuage, formé par le groupe de mâles. Les plus forts et les plus rapides pourront la féconder. La poche spermathèque de la reine doit être remplie le plus possible ; c’est une garantie d’une grande ponte pour plusieurs années, donc la vie de sa colonie. Les mâles meurent après l’accouplement.

En cas d’un temps défavorable, la fécondation réalisée peut-être incomplète ; les pontes de la reine seront anormales, disséminées dans le temps, et de durée limitée.

La reine rentre à sa ruche, pour se mettre à pondre. Elle ne sortira plus de sa ruche , sauf le jour, où la population devenue trop nombreuse en abeilles, se divisera en deux groupes ; un essaimera avec elle.

Ou un autre cas de figure, quand la reine aura vieilli, ou qu'elle ne peut plus pondre et féconder les œufs, elle sera remplacée par une nouvelle jeune reine.

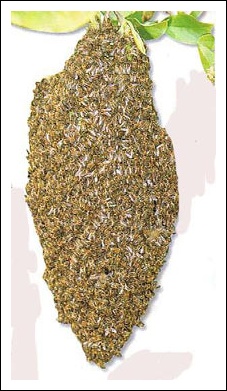

Nous avons vu dans le sujet précédent que l’essaimage est un processus de division de la colonie en deux groupes.

La reine en titre, quitte la ruche avec une grande partie des abeilles ouvrières de tout âge. Le groupe d’abeilles, sortant de la ruche pour essaimer, s’agrippe à une branche, ou n’importe quel support, et se met en grappe. Les abeilles éclaireuses vont, soit chercher un endroit où s’installer, soit vérifier que l’endroit choisi, est bien libre.

L’essaimage est dû à une colonie nombreuse, grâce à des conditions météorologiques avantageuses : beau printemps, quantité de fleurs, de pollen, de nectar, ponte importante de la reine. Dans une colonie, où il y a beaucoup de couvain, beaucoup de jeunes abeilles naissent, la place manque, le processus se déclenche plus facilement. Cela dépend aussi des races des abeilles.

Cette période se situe en principe entre avril et juillet.

L’essaimage est préparé deux à quatre semaines à l’avance. Du fait d’un plus grand nombre d’abeilles, la reine distribue mal ses phéromones pour diriger les activités de la ruche. Les abeilles ouvrières se mettent à construire des cellules royales, sur le coté ou le bas des cadres (alors que les places initiales des cellules royales sont au centre). Elles commencent l’élevage de larves, nourries à la gelée

royale = des larves royales.

Entre temps, la reine est de moins en moins nourrie, afin que son abdomen

rétrécisse, et que sa ponte diminue. Les abeilles ouvrières, qui la suivront, se gorgent de miel pendant les deux ou trois jours précédent l’essaimage, ceci afin d’avoir suffisamment d’énergie pour reconstruire le nouveau nid, avant que les abeilles butineuses se remettent au travail.

Si les conditions météo sont bonnes, l’envol a lieu huit à dix jours après le commencement de l’élevage royal, soit 5 à 7 jours avant la naissance d’une ou plusieurs jeunes reines.

A la sortie de la ruche, notre nouvelle colonie se met en grappe, puis partent rejoindre leur nouvelle habitation.

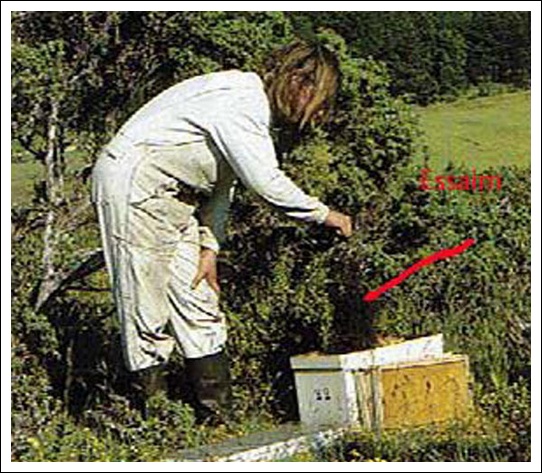

Arrivée d'un essaim dans leur nouvelle ruche (mai 2008)

Si les abeilles ne

trouvent pas de coin à habiter avant l’hiver, elles seront très vulnérables.

Les abeilles forment un nuage d’un diamètre moyen de 10 m, à 3 m de hauteur,

et à une vitesse de 11km/h. Les abeilles en cours d’essaimage ne sont pas

dangereuses, alourdies par leur réserve de miel, et leur hâte de rejoindre au

plus vite leur nouvelle ruche. Arrivées à la nouvelle ruche, les abeilles éclaireuses

se posent sur la planche d’envol ou au dessus de l’entrée, et ventilent ;

ceci pour inciter toutes les autres à entrer.

Dans une colonie très forte, il arrive qu’une troisième reine naisse. La

reine N°2 entraîne alors avec elle, une partie des abeilles ouvrières =

essaimage dit secondaire.

La colonie restante peut être suffisante en nombre, ou trop réduite. Les

chances de survie seront plus difficiles, surtout pour un hiver long. La réserve

de miel dépendra du nombre d’abeilles butineuses restantes. Il est évident

que dans ce cas de figure, un coup de pouce pour passer l’hiver sera fortement

recommandé, avec un apport d’un morceau de suc candy. Il sera placé dans une

hausse, pour que les abeilles puissent se nourrir, sans dépenser trop d’énergie.

Autre cas : les conditions météorologiques sont déplorables, les abeilles

ouvrières détruiront les larves royales en cours d’élevage ; la colonie

restera dans la ruche.

Quand on recueille l'essain, comment faire pour l'implanter dans une nouvelle ruche ?

Facile à dire, et pas si facile à faire.

Soit l’essaim est attrapé avec un cueille essaim (sorte de sac en jute, fermé en bas par un ruban, le haut cousu sur deux arceaux qui se referment avec une ficelle en tirant dessus, le tout au bout d’un grand bâton .

Soit l’essaim est repéré sur une branche.

Avoir une ruchette ou la ruche. En principe on a des petites ruchettes à 5 cadres en bois, en carton, ou en polystyren.

1) on ouvre la ruchette (ou la ruche), (toit et couvre cadre enlevé), et on ouvre juste au dessus le bas du cueille essaim, et on secoue doucement, elles rentreront d’elles même…..puis on referme…..les retardataires entreront par l’entrée, car elles reconnaissent où se trouvent la reine

2) la branche est très basse, on peut positionner la ruchette juste en dessous ; même chose que ci-dessus

3) la branche est haute ; et bien on essaye d’aller la couper, on la tient fortement sans secouer l’essaim. Puis on positionne l’essaim juste au dessus des cadres et on secoue d’un coup sec

|

Anecdote véridique

En juin 2008, nous sommes allés passer l'après-midi chez nos amis dans une ferme à 1000 d'altitude. Bla....bla...casse-croûte....bla...bla

Vers 16 h, un des fils de la maison, (notre jeune voisin), arrive en courant, un essaim, un essaim est au dessus du chemin.

Zou, tout le monde dehors, on part sur le chemin.......qu'est ce que l'on voit, un essaim en grappe accroché à une branche à..............10 m de hauteur

Bon nous l'avons eu..........nous avons eu chaud.........et bien des émotions..........

Le tracteur, en dessous de l'arbre, le godet le plus haut possible, mince cela ne suffit pas pour mettre une ruchette, et comment secouer la grappe.

C'est alors, que Roger le père (Emmanuel l'a rencontré), et les deux fils me regardent........ah non, non, dis-je, je n'irai pas là-haut et Léo qui se tort de rire........

Bernard lance une corde par dessus la branche. Léo récupère la corde et attend l'ordre pour la tirer d'un coup sec.

Roger aux commandes du tracteur, les deux gars et moi-même, dans la benette, le plus haut possible,

harnachés avec nos combinaisons de cosmonautes (on m'en a prêté une, cent fois trop grande pour moi, le chapeau me glissait sans arrêt sur les yeux). Bernard me donne la ruchette dans les bras, et hop les deux gars m'empoignent, et me hissent en dessous de la grappe, et je tendis les bras le plus possible en tenant la ruchette. Léo tire la corde, et me voici entourée d'abeilles..............pendant plusieurs minutes.

Le cadeau de Noël que j'ai offert à mon voisin : un cueille essaim. |

La colonie orpheline : c’est une colonie sans reine, donc appelée à disparaître.

La disparition de la reine entraîne l’arrêt de la ponte d’œufs fécondés (futures abeilles ouvrières). Les ouvrières peuvent pondre, mais leurs oeufs donneront des faux bourdons.

Les causes de la mortalité de la reine peuvent être diverses :

- vieillesse, elle n’a pas été remplacée à temps (pas d’élevage de cellules royales)

- par accident, lors de la visite de la ruche (donc il n’y a pas eu d’élevage anticipé de cellules royales)

- par disparition ou attaque, par des prédateurs, lors du vol nuptial.

- par maladie

Une possibilité naturelle de sauver la colonie : de jeunes larves d’abeilles ouvrières ont trois jours maximum. Les abeilles ouvrières se dépêchent d’agrandir la cellule et nourrissent, tout de suite, la larve avec de la gelée royale ; elle donnera une jeune reine ; par précaution, elles peuvent élever ainsi plusieurs jeunes larves.

Encore faut-il que la jeune reine gagnante puisse effectuer son vol nuptial pour pouvoir pondre et assurer le renouvellement de la colonie, et ceci avant l’hiver...

!

L'adoption d'une reine : l’apiculteur peut introduire dans la colonie, une nouvelle jeune reine. Encore faut-il qu’elle soit acceptée et qu’elle fasse son vol nuptial.

Si la colonie ne possède pas de jeunes larves de moins de trois jours, aucune chance de survie.

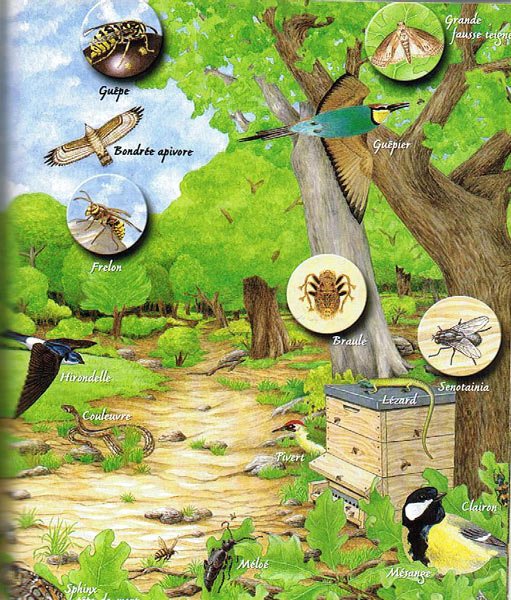

Comme tous êtres vivants, les abeilles sont menacées par des maladies, des ennemis, des parasites, des prédateurs.

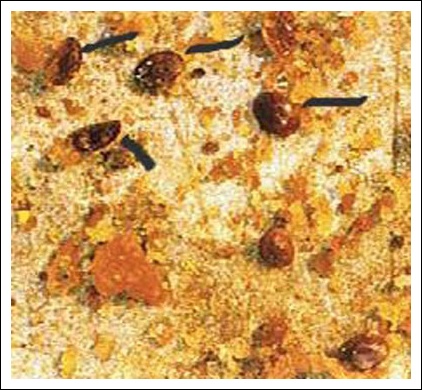

Maladies et parasites :

Le Warroa : acarien (ressemble à un tic), qui vampirise les abeilles. Affaiblissement de la colonie, voir sa disparition. Bien qu’il existe maintenant des moyens de lutte chimique, la contamination est galopante, et le warroa « un dur à cuire » aux traitements

Warroas morts (à coté du trait noir)

La loque américaine : maladie contagieuse due à une bactérie, qui s’attaque aux larves d’abeilles. Des abeilles, au bon comportement de nettoyeuse, donc qui maintiennent une bonne hygiène dans la ruche, détruisent très vite les larves malades.

En prévention, surveillance des colonies, traitement ou élimination de suite de la colonie atteinte.

Contamination par les abeilles pillardes. Traitement par antibiotiques et transfert les abeilles (elles seules sans leur cadres) dans une ruche

saine car la loque émet des spores qui se concentrent sur et dans les cellules du couvain.

La loque européenne : même type de maladie très contagieuse.

La nosémose : parasite protozoaire, qui se développe dans l’appareil digestif de l’abeille. Maladie fréquente en zone de montagne, lors des hivers longs et humides. Ce parasite se retrouve beaucoup dans le miellat, que les abeilles portent à leur ruche. Traitement par antibiotique, et désinfection des cadres et du corps de la ruche par le feu.

L’acariose : acarien, qui parasite la trachée des abeilles. Maladie très contagieuse, surtout en montagne avec des hivers froids et humides, ou vallées humides. Traitement par ruban de papier fumigène.

Les mycoses du

couvain. Champignons sous forme de mycélium, qui s’attaque aux larves. La prévention est fortement recommandée, car il n’y a pas à ce jour, de traitement adéquate. Il faut absolument éviter les emplacements humides et trop peu ensoleillés.

La fausse teigne : types de papillons, qui affaiblissent la colonie.

Les virus, dont la maladie de la paralysie ou « maladie noire ». Une vingtaine de virus ont été identifiés. Souvent, ils sont présents dans la colonie, mais se déclenchent, uniquement , lorsque la colonie est affaiblie par d’autres facteurs. Actuellement, il n’existe pas de traitement adapté aux maladies virales des abeilles.

Il existe une réglementation stricte à propos des maladies contagieuses : en autre déclaration obligatoire, afin que des mesures soient prises pour protéger les essaims dans les environs. Pour tous renseignements complémentaires sur les maladies des abeilles, on peut s’adresser à la Direction des Services Vétérinaires de son département.

Quelques mesures indispensables recommandées pour la prévention :

1. Avant d’installer un rucher, s’assurer des ressources mellifères aux alentours

2. Respecter les mesures réglementaires, déclaration, implantation et déplacement des ruchers.

3. Choisir des emplacements abrités des vents dominants, bien exposés au soleil, pour éviter l’humidité.

4. Effectuer les visites des ruches lorsque c’est nécessaire, afin de surveiller l’état de la colonie.

5. Nettoyer et désinfecter les plateaux de ruche, en sortie d’hiver

6. Renouveler chaque année trois cadres sur dix, pour assurer une bonne hygiène

7. Veiller à la qualité de l’habitat : ruches en bon état, protégés des intempéries, de l’humidité

etc...

8. Nettoyer et désinfecter à l’eau de javel, le matériel utilisé. Désinfecté avec un chalumeau les corps de ruche, les cadres avec de l’eau de javel.

9. Pratiquer d’une manière correcte les traitements, si vous en faites.

10. Profitez- du repos hivernal de la colonie, pour approfondir ses connaissances.

Les

abeilles ne suivent pas le cours d’un long fleuve tranquille……

La ruche est entourée de multiples dangers. Que ce soient des petits prédateurs,

ou des grands.

Les petits prédateurs

Des prédateurs qui la chassent, qui volent son miel, son pollen.

Des prédateurs - parasites qui contaminent sa colonie.

Des prédateurs, qui perturbent la vie de sa colonie.

Redoutable, le guêpier. Oiseau migrateur

qui arrive en mai sous nos contrées pour se reproduire. Il vit en groupe

surtout dans le midi de la France. Chasse les abeilles et autres insectes en

vol. Il ne dédaigne pas avec ses congénères, de faire un survol au dessus

d’une ruche.

Sus aux frelons : dernier péril en date,

le frelon asiatique. Il se met en vol stationnaire à l’entrée de la ruche,

et dévore toutes les butineuses (comme dit plus haut, plus de butineuses, plus

de colonie). Au Liban, les apiculteurs les piègent avec des pièges à bourdons

au milieu de leur rucher. En France, on combat les nids pour faire diminuer

l’espèce. Il est aussi possible de pencher une grille à reine (sorte de

cadre avec une grille en mailles) devant la ruche ; les butineuses sont ainsi un

peu plus protégées. Prévenir les pompiers, si vous apercevez un nid de

frelons.

Certains coléoptères entrent dans la ruche, et gloutonnent le miel.

Les fourmis, d’autres insectes, qui pondent. Leurs larves font beaucoup de dégât.

Les oiseaux raffolent d’abeilles : les mésanges, le pic vert, les

hirondelles.

Les reptiles, couleuvres, lézards gris ou verts.

Les grands

prédateurs : les mammifères

Certains mammifères peuvent être occasionnellement des ennemis ou prédateurs

des abeilles, que ce soit par les perturbations qu’ils causent dans les

colonies, ou par la consommation de leur miel.

L’ours : c’est celui auquel on pense

de suite ; l’ours grand amateur de miel, est capable de détruire et de

dévaster

des ruches pour se goinfrer. Les apiculteurs dans les Pyrénées ont eu quelques

fois des mauvaises surprises : ruches éventrées.

Les souris : ainsi que d’autres petits

rongeurs ; elles arrivent à entrer dans la ruche, qui leur offre le gîte et le

couvert. Gros problèmes, les rongeurs détruisent les rayons en les grignotant.

Les souris peuvent faire leur nid, en apportant mousse, et feuilles. La venue

d’un rongeur dans l’hiver, dans une ruche, perturbe la vie des abeilles

rassemblées en grappe, pour se donner de la chaleur. Elles sont énervées,

consomment plus de miel, la vie de la colonie est en grand danger.

La martre : comme la fouine, le blaireau,

un ou plusieurs coups de griffes, peuvent faire un trou à l’entrée et le

miel, les rayons de cire sont à portée de…griffes. Le blaireau, lui, peut

aussi dévorer les abeilles.

Une solution :

Grille d’entrée métallique, qui réduira et protégera l’entrée elle doit

être solidement vissée.

Les conditions

climatiques dangereuses

Abeille météo : lorsque l’orage ou la

pluie arrive, toutes les abeilles rentrent au bercail. Puis restent au chaud en

attendant le beau temps.

La pluie diluvienne : danger pour les

abeilles, une pluie continue empêche les abeilles butineuses de s’envoler

butiner les fleurs. Ceci est d’autant plus grave, en période de couvain, donc

de ponte de la reine, le besoin en pollen est important. Les apiculteurs

professionnels donnent, à ce moment, un nourrissage artificiel.

Les inondations : les ruches pouvant

être emportés par des rues, doivent se trouver en terrain non inondable.

Le froid : si les ruches sont bien

pourvues en réserve de miel, elles passent l’hiver sans problème. Les

colonies peuvent périr en cas d’arrivée de froid soudain et glacial, qui les

surprend, dans leur préparation de réserve de pollen (miel). Hiver très froid

et trop tôt.

Une alimentation en suc candi sera à ce moment recommandée.

L’humidité : le fléau des ruches

Emplacement non suffisamment ensoleillé, ruche sans travaux d’entretien,

support humides….tout cela contribue à développer les maladies à

l’intérieur de la ruche, et de mettre ainsi, en péril, la colonie.

La neige : elle ne constitue pas en

principe un grand danger ; la neige isole du froid ; le problème de la

réverbération : neige qui fond sur la planche d’envol, environnement encore

enneigé, soleil, les abeilles sortent, stoppées par le froid en vol, sont

aveuglées….périssent.

Les grosses chaleurs : par grosse

chaleur, les abeilles sortent de la ruche, s’agglutinent devant l’entrée :

elles font la grappe. Les ventileuses se mettent en action pour rafraîchir la

ruche par évaporation d’eau. C’est pourquoi l’été, il faut ouvrir

largement l’entrée, et parfois enlever le bouchon d’aération au dos de la

ruche.

Le vent : quand le vent souffle trop

fort, les toits s’envolent. Pierre sur le toit, arrimage etc.

Attention aux chutes d’arbres qui peuvent s’écrouler sur une ruche.

Qui a dit, que des abeilles ont une vie tranquille !

Ne

manquer pas la suite du dossier : Le

rôle de l'abeille dans la biodiversité

Vous

souhaitez apporter votre contribution et améliorer ce dossier ?

Contactez-nous

!

>>

Retour à la page principale des dossiers

|